Les Morts causées par les radicaux en France

La mort du jeune militant nationaliste Quentin à Lyon est l’objet de diverses polémiques quant aux violences politiques. Ce manque de recul et d’empathie est un phénomène récurrent autour des décès causés par les radicalités en France. Dans les échanges sur les réseaux, on voit aussi être utilisé un chapitre de l’ouvrage final du programme « Violences et radicalités militantes en France » qu’il nous paraît donc adéquat de plutôt mettre en ligne. Ce volume reposait sur une base de données enregistrant les violences politiques en France de 1986 à 2016. Ce travail de quantification est aujourd’hui complété par un programme en cours.

Première parution : Xavier Crettiez, Nicolas Lebourg, Romain Sèze, « Létalités politiques », , Isabelle Sommier, Xavier Crettiez et François Audigier dir., Violences politiques en France de 1986 à nos jours, Paris, Presses de Sciences Po, 2021, pp. 179-188.

Le rapport des militants à la mort est l’un des plus emblématiques indicateurs de leur radicalité parce qu’il témoigne du refus intransigeant de toute négociation et de l’acceptation des coûts ultimes de cette intransigeance. Mais à quoi correspond la réalité meurtrière des violences politiques ces trente dernières années en France ?

Sur les 5 529 épisodes de violence renseignés, 420 décès sont recensés. Ils sont classés de deux façons. Ils sont désignés comme « assassinat » lorsque l’homicide volontaire réunit deux critères. Le premier, emprunté à la justice pénale, est la préméditation. Le dessein meurtrier renvoie à un comportement spécifique, plus souvent stratégique que colérique, bien que l’intentionnalité ne soit pas toujours aisée à établir. Se restreindre aux seules qualifications retenues par les magistrats poserait cependant problème d’un point de vue de la sociologie de la violence qui recommanderait de prêter attention, en second lieu, à l’intentionnalité. En effet, les attentats visant à tuer des civils indistinctement sont certes prémédités, mais ils ne peuvent être amalgamés avec des assassinats dont les auteurs ciblent leurs victimes en raison de leurs convictions politiques ou de ce qu’elles incarnent. Sont donc classés comme « assassinats » les homicides prémédités dont les victimes ont été sélectionnées singulièrement, par exemple lors de l’attaque de Charlie Hebdo qui visait des journalistes accusés de blasphème. Les homicides relèvent de « morts violentes » dans tous les autres cas de figure : par exemple lorsque des séparatistes se tuent en maniant leurs bombes, lors d’affrontements entre militants adverses ou de confrontations avec les forces de l’ordre, ou lorsque les victimes ne sont pas sélectionnées précisément, comme lors des attentats de novembre 2015 qui entendaient faire un maximum de victimes. Cette distinction est parfois ambigüe : les meurtres des membres des forces de l’ordre par les djihadistes relèvent de l’assassinat (préméditation et sélection des victimes), mais au nom d’un grief qui n’a rien de personnel. Aussi, cette classification n’est qu’un outil de clarification du réel, mais qui à ce titre ne saurait résumer une réalité où les logiques meurtrières s’interpénètrent largement.

Procéder de la sorte, c’est-à-dire en s’inspirant des qualifications juridiques, invite enfin à souligner que le « meurtre politique[1] » et le terrorisme se recouvrent souvent, mais non automatiquement. L’assassinat politique ne relève pas toujours d’une entreprise collective visant à susciter la terreur (c’est le cas de l’assassinat du préfet Érignac en 1998 qui s’inscrit comme un « acte terroriste » mais sans volonté de terrorisation des masses), tandis que l’activisme djihadiste procède d’une logique de terrorisation qui repose plus souvent sur des tueries de masse que sur l’assassinat politique. La base offre donc de renseigner ces faits distinctement et de façon non exclusive (attentat et type d’homicide). De cette façon, la bipartition « morts violentes » et « assassinats », indépendante de leur caractère terroriste ou non, permet de dissocier fondamentalement deux logiques meurtrières.

Afin de mieux saisir ce que recouvre l’ensemble de ces épisodes dans les violences politiques commises en France ces trente dernières années, sera tout d’abord restitué un aperçu d’ensemble de leurs réalités : ceux à quoi elles correspondent d’un point de vue quantitatif selon les « familles » militantes, leurs cibles privilégiées ainsi que les répertoires d’action et armes impliquées dans ces crimes. La violence meurtrière n’existe pas dans le monde professionnel et chez les militants sociétaux, mais elle connaît des réalités contrastées parmi les autres familles, relevant davantage de conflits internes chez les séparatistes, d’attaques chez les idéologiques, et d’une logique de terrorisation chez les religieux – seuls les djihadistes étant concernés.

Un phénomène marginal ?

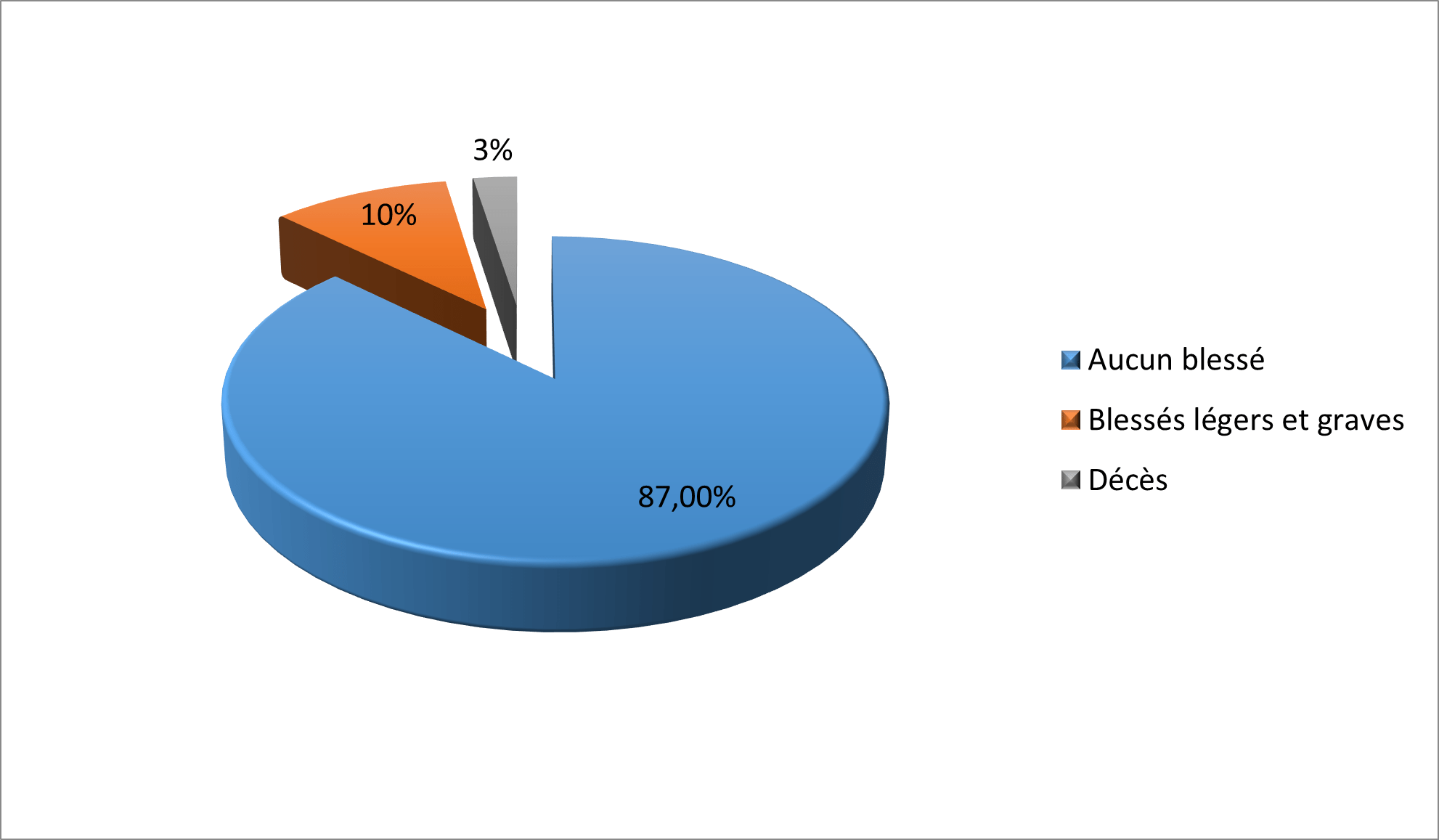

Comme l’illustre le graphique suivant, sur le total des épisodes recensés, 4 829 n’ont engendré aucune victime, soit plus de 87% des actes violents. Les épisodes violents restants ont occasionné 446 blessés légers, 158 blessés graves et 420 décès, correspondant à 312 morts violentes (74%) et 108 assassinats (26%) répartis sur 139 évènements (2,5%).

Part des épisodes avec victimes (en %)

Source : base Vioramil

L’homicide relève-t-il d’une réalité marginale ? Tout dépend de ce à quoi on le rapporte au sein de l’ensemble de ces violences politiques où ces décès sont répartis inégalement et renvoient à des réalités contrastées.

Réalité statistique d’une violence politique

Ainsi, les 271 épisodes de violence impliquant les militants sociétaux n’ont engendré qu’une mort violente, à l’occasion d’affrontements entre forces de l’ordre et activistes mobilisés contre le barrage de Sivens, au cours desquels un jeune militant écologiste, Rémi Fraisse, est tué par un tir de grenade offensive en 2014. De la même façon, des 596 épisodes de violence survenus dans le monde professionnel, seuls deux ont occasionné des décès : l’un dû à une intervention de la police (un militant de la CGT tué lors d’affrontements en 1987), l’autre correspondant à l’assassinat du chef de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) en 2001, par deux hommes non identifiés qui n’ont pas revendiqué leur crime (les motivations demeurent floues et il est plausible qu’elles ne soient pas politiques)[2].

C’est au sein des autres familles qu’est répartie près de l’intégralité des homicides recensés. Les 1 450 épisodes de violence des militants politiques ont engendré 31 morts violentes et 24 assassinats – avec une nette distorsion puisque la gauche comptabilise deux morts violentes et trois assassinats, quatre homicides sur cinq étant réalisés dans une perspective révolutionnaire par Action Directe, quand la violence meurtrière de droite s’avère plus puissante mais moins planifiée. Ce total est à la fois peu, rapporté au nombre global de victimes (13%), notamment en ce qui concerne les assassinats, mais cela correspond à plus de la moitié des morts violentes si l’on exclut celles occasionnées par les attentats djihadistes. La violence meurtrière s’élève à un niveau légèrement supérieur chez les séparatistes (71 homicides), mais elle se présente dans une configuration inverse : le nombre de morts violentes (18) est certes relativement élevé mais les assassinats (53) dominent nettement[3].

Enfin, les décès survenus dans le cadre des violences confessionnelles présentent d’importantes particularités. Une part significative des assassinats (30, soit 28%), et surtout la quasi-intégralité des morts violentes (261, soit 84%) relèvent des violences confessionnelles. Ces homicides sont aussi très inégalement distribués selon le référentiel religieux invoqué. Une mort violente est attribuée aux catholiques intégristes et une autre aux juifs extrémistes : toutes deux sont consécutives à une crise cardiaque faisant suite à une agression dans laquelle l’implication du référent religieux est probable mais non avérée. La mort n’est pas recherchée par ces sous-groupes et ne peut en aucun cas être qualifiée d’intentionnelle. À l’inverse, les islamistes et djihadistes sont responsables de 30 assassinats et 259 morts violentes, presque exclusivement des victimes de prises d’otages et attentats. Ils sont à eux seuls à l’origine de la quasi-intégralité des homicides attribués aux violences confessionnelles, et de 69% de l’ensemble des décès engendrés par les violences politiques ces trente dernières années en France.

Ainsi, la distribution des violences meurtrières laisse apparaître un tableau très inégal qui implique principalement trois familles pour des faits distincts : la moitié de morts violentes (sauf djihadistes) concerne les militants politiques, la moitié des assassinats (sauf djihadistes) implique des mouvements séparatistes, et plus des deux tiers des victimes ont été provoqués par des violences à référentiel islamique.

Chronologie des violences meurtrières

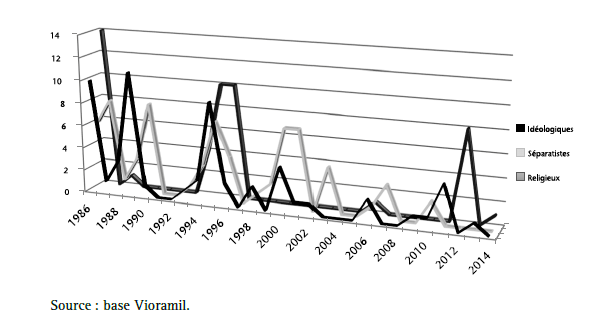

Comme l’indique le graphique ci-dessous, cette répartition est marquée par des tendances chronologiques relativement semblables au sein de chaque famille :

Évolution du nombre d’homicides par axe (1986-2014)

Source : base Vioramil

Ces courbes figurent l’évolution du nombre d’homicides par axe pour chaque année. Les décès des axes 4 (syndicats) et 5 (sociétaux) sont trop peu nombreux pour être représentés. Ceux advenus après 2014 ne le sont pas non plus, pour la raison inverse : ils s’élèvent à 252, sont tous attribués à des djihadistes, et les représenter dans ce graphique aurait eu comme conséquence d’écraser les autres courbes.

Comme illustré, le nombre moyen d’homicides par année diminue pour chaque axe de 1986 à 2014. Ceux issus des violences confessionnelles décroissent après la vague d’attentats de 1995-1996. Ceux occasionnés par les militants politiques tendent à connaître la même évolution, car les groupes clandestins révolutionnaires ont été remplacés par des réseaux affinitaires qui privilégient massivement les atteintes aux biens pour le pôle de gauche, les agressions à motif altérophobe pour la droite. De la même façon, les violences homicidaires séparatistes diminuent alors que la logique vendettaire en Corse s’épuise dès la fin des années 1990, et que la mouvance basque en Ipparralde mute vers un activisme plus pacifique alors que la lutte menée par ETA s’évanouit progressivement. Si la contestation sociale et politique n’en demeure pas moins vive, elle devient tendanciellement moins meurtrière, jusqu’à la résurgence spectaculaire du terrorisme djihadiste dès 2012.

Cibles et victimes

La combinaison des répertoires d’actions et armes impliquées dans les homicides, déclinée spécifiquement dans chaque axe, s’inscrit en cohérence avec les cibles choisies : adversaires politiques ou représentants de minorités pour les militants politiques, représentants de l’État et rivaux pour les séparatistes, ennemis « civilisationnels » pour les djihadistes. C’est ce qu’illustre le tableau suivant, qui présente les caractéristiques des cibles humaines pour chaque axe – lors d’épisodes violents qui ne débouchent qu’exceptionnellement sur des morts :

Cibles humaines selon l’axe (les cibles non systématiquement homicidaires)

| Idéologiques | Séparatistes | Religieux | Professionnels | Sociétaux | ||||||

| Nb | % vs axe | Nb | % vs axe | Nb | % vs axe | Nb | % vs axe | Nb | % vs axe | |

| Militant(s) adverse(s) | 229 | 15.83 | 20 | 0.7 | 29 | 7.86 | 13 | 2.19 | 11 | 4.1 |

| Forces de l’ordre | 106 | 7.33 | 129 | 4.54 | 43 | 11.65 | 76 | 12.79 | 29 | 10.82 |

| Représentant(s) de l’autorité publique | 12 | 0.83 | 37 | 1.3 | 2 | 0.54 | 10 | 1.68 | 1 | 0.37 |

| Élu(s) | 30 | 2.07 | 25 | 0.88 | 1 | 0.27 | 3 | 0.51 | 1 | 0.37 |

| Personnalité(s) | 21 | 1.45 | 19 | 0.67 | 11 | 2.98 | 28 | 4.71 | 1 | 0.37 |

| Journalistes & médias | 23 | 1.59 | 8 | 0.28 | 11 | 2.98 | 0 | 0 | 1 | 0.37 |

| Anonyme(s) | 278 | 19.21 | 106 | 3.73 | 222 | 60.16 | 27 | 4.55 | 3 | 1.12 |

| Non communiqué | 2 | 0.14 | 3 | 0.11 | 4 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pas de cible déclarée | 746 | 51.55 | 2495 | 87.79 | 46 | 12.47 | 437 | 73.57 | 221 | 82.46 |

Source : base Vioramil

La violence homicide des militants politiques n’a que peu à voir avec l’image des combattants s’affrontant entre organisations révolutionnaires concurrentes comme ce fut le cas durant la société industrielle. La gauche est responsable de cinq décès : quatre sont le fait d’une organisation révolutionnaire (Action directe) auxquels s’ajoute la mort d’un hooligan lors d’un affrontement. La droite provoque l’essentiel des victimes et ne cible pas les représentants de l’appareil d’État, c’est-à-dire qu’elle n’a pas une pratique révolutionnaire de la violence homicidaire. 36 morts sont liées à des motivations altérophobes (dont 8 dans l’incendie d’un foyer d’immigrés où l’implication de l’extrême droite est douteuse). Toutes les cibles sont d’origine afro-maghrébine, hormis un Asiatique, un Roumain et un Portugais. Avec l’affaire antisémite du « Gang des barbares » (2006), ce sont les seules violences de la base à comporter des actes de barbarie : le racisme est bien un puissant moteur idéologique dirigeant l’action. En terme d’adversité politique, le clivage droite/gauche s’avère loin d’être prédominant dans les homicides d’extrême droite puisque sont tués deux militants tant de droite, de gauche, que d’extrême droite. S’ajoutent l’assassinat de Jacques Roseau, figure du milieu associatif pied-noir et « dernière victime de l’Algérie française », qui fut abattu pour avoir préféré la défense pragmatique des rapatriés au ressassement du passé[4], et le seul assassinat christianophobe du corpus (par un extrémiste de droite pagano-sataniste). Sont enfin notables quatre homicides perpétrés par des skinheads sur un schéma de violence de défoulement.

Globalement, les personnes tuées sont de jeunes hommes, souvent lors d’agressions ou d’affrontements, principalement en soirée (12%) et la nuit (55%). Ce profil s’explique d’une part par le rôle de l’alcool dans ces violences, d’autre part par la récurrence des heurts durant les collages sauvages d’affiches, pratique fréquente jusqu’à la loi de 1990 encadrant l’affichage politique. Les crimes racistes eux-mêmes ont diverses fois lieu lors des séances de collage : le groupe exprime ainsi par sa violence spontanée son unité militante, renforçant son homogénéité dans la détestation d’une altérité politique ou raciale supposée. Ces faits traduisent certes une violence non politique, au sens où elle n’est pas planifiée ou ne vise pas un effet social structurant, mais ces traits renvoient bien à une dimension foncièrement idéologique : ce sont des moments de vécu hic et nunc de l’utopie organiciste, le racisme trouvant sa force mobilisatrice dans la fusion née de l’action militante puis de la violence.

Le tableau ci-dessus ne rend pas bien compte de la violence homicide de la mouvance séparatiste. Les cibles présentées ici peuvent bien être représentatives d’un statut particulier (force de l’ordre par exemple) mais sans déboucher sur des morts. Les mitraillages nombreux de gendarmerie en Corse sont effectués pour cibler les biens immobiliers et non les militaires. En ce qui concerne la Corse et de façon presque identique le Pays basque, la violence a deux caractéristiques d’apparences contradictoires : elle est quantitativement importante alors qu’elle demeure contrôlée. Ainsi, tandis que les séparatistes représentent plus de la moitié des actes violents réalisés et près de 85% des attentats à l’explosif, leur violence ne procède pas d’une volonté meurtrière systématique (voir le chapitre 2).

En remontant au mitan des années 1970 (date de création du FLNC), la répartition des homicides est la suivante : 2 morts accidentelles pour les Bretons ; 10 morts au Pays basque nord dont 6 agents des forces de l’ordre et 3 civils[5] ; 80 morts en Corse dont près de la moitié (35) sont des nationalistes issus des rangs de la clandestinité armée, 17 des hommes politiques ou militants associatifs et seulement 11 des policiers ou gendarmes. On notera en Corse, la mort de 13 citoyens ne relevant pas des catégories précitées. La violence meurtrière, certes importante, ne l’est donc pas tant que cela au regard du niveau d’activisme clandestin enregistré dans l’île. Elle procède essentiellement de concurrences internes aux nationalistes, devenus la principale cible de leur engagement. L’atteinte aux représentants de l’État est réelle mais minoritaire ; la violence meurtrière opérant ici nettement plus sur le mode du symbole (le cas de l’assassinat du préfet Érignac en 1998) que sur celui de la guerre de libération. Si l’activisme meurtrier est plus orienté vers les forces de l’ordre au Pays basque nord, épargné des querelles intestines claniques qui caractérisent la Corse, il demeure numériquement faible, au regard de la violence étalon, pratiquée par l’ETA militaire dans la partie espagnole, avec près de 850 morts dont 60% de militaires et policiers.

La lutte des islamistes et djihadistes prend quant à elle place dans une vision dichotomique du monde où, à une civilisation « impérialiste » dominée par une « oligarchie » (juifs, Américains), s’opposent les pieux combattants de Dieu (moudjahidun). Le choix de leurs cibles obéit à deux logiques encouragées par les organisations auxquelles ils sont affiliés. D’une part, la cible peut être sélectionnée : il peut s’agir des forces de l’ordre (12%), représentantes d’une armée « croisée » dont ils trouvent l’incarnation dans leur environnement immédiat. Il peut aussi s’agir de représentants de religions qui corrompraient le message de l’islam, catholiques (l’assassinat du prêtre Hamel en 2016 relève en partie de cette logique) et préférentiellement juifs (attaques de Merah en 2012, de Coulibaly en 2015), ou encore les acteurs perçus comme les hérauts nécessairement blasphématoires de la laïcité (Charlie Hebdo). Dans ce cas de figure, les cibles sont principalement des hommes (les femmes ne sont pas perçues comme des combattantes et sont donc plus souvent épargnées), atteints en journée (84%) car l’enjeu est de générer un maximum de publicité à leur combat. D’autre part, les cibles peuvent être indéterminées lorsque l’attaque entend engendrer le plus grand nombre de victimes : attentats du Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient (CSPPA) à Paris en 1986, du Groupe islamique armé (GIA) à Paris en 1995, du Bataclan et des cafés parisiens en 2015, de la promenade des Anglais à Nice en 2016, etc. Chez les djihadistes, la lutte armée est conçue comme une obligation religieuse contre un ennemi déshumanisé (mécréant) et présenté comme une menace à la fois stratégique (conflits au Moyen-Orient) et d’ordre existentiel (l’anti-impérialisme intégré à un imaginaire eschatologique), et donc voué à l’anéantissement ; cet imaginaire commun aux djihadistes participant à l’absolutisation de leurs desseins meurtriers[6].

Des morts qui parlent

Ce premier aperçu d’ensemble objective d’un point de vue quantitatif des logiques meurtrières propres à chaque axe – ou leur absence. Cette partie propose donc d’affiner, par une approche plus qualitative, la distribution des formes de la violence meurtrière.

Tuer pour affaiblir les rivaux

Il apparaît au regard des chiffres présentés précédemment que la violence séparatiste meurtrière en Corse présente de vraies singularités. La première est d’être fortement dirigée en interne, prenant pour cible les acteurs nationalistes eux-mêmes. À l’inverse d’autres terrains de lutte armée comme l’Euskadi sud[7], le Kurdistan[8] ou l’Irlande du nord[9] où une partie de la violence interniste visait les éléments les plus modérés du nationalisme, souvent partisans d’une simple autonomie ou dénonçant l’extrémisme de certaines méthodes de lutte, la violence interniste en Corse ne touche pas les autonomistes ou régionalistes soupçonnés de tiédeur ou de compromission. Elle est entièrement dirigée contre les « frères d’armes » passés, rivaux affichés sur le terrain de la clandestinité. Les deux-tiers des meurtres relèvent de la catégorie des assassinats et répondent à une triple logique, qui déborde les victimes nationalistes :

- La première est la vengeance. Elle débute avec la mort d’un militant nationaliste issu du FLNC, Roberto Sozzi en juin 1993 ; assassinat revendiqué publiquement par un commando cagoulé du Front lors des journées de Corte (célébration nationaliste annuelle) en août de la même année. Le meurtre de ce militant qui avait dénoncé les pratiques amorales de financement de l’organisation clandestine donne lieu à une série d’assassinats de la part de ses amis, suivis de représailles venues de la direction du mouvement clandestin. Cette logique vendettaire perdure au-delà de l’épisode Sozzi en touchant des militants armés dont les amis veulent venger la brutale disparition. Dans une île peu peuplée où les relations d’interconnaissances sont fortes et où priment les logiques d’honneur et la sauvegarde des liens familiaux, cette dynamique vendettaire, historiquement bien installée[10], a un rôle conséquent sur l’accroissement de la mortalité dans les rangs de la clandestinité.

- La deuxième logique est stratégique. Elle répond à la volonté d’affaiblir l’organisation rivale, porteuse de menaces potentielles pour la sécurité des autres militants et pour l’accès concurrentiel aux rares ressources disponibles. Les assassinats de militants nationalistes relèvent majoritairement de cette logique. Soit les meurtres sont commis pour amoindrir le potentiel militant de l’organisation rivale et la rendre moins dangereuse dans les situations d’interaction, soit ils sont opérés pour obtenir le monopole sur les ressources de l’organisation, à l’image des stocks d’armes, des presses des journaux militants (comme le Ribombu dont le partage des outils d’édition donnera lieu à des scènes d’affrontement entre les deux canaux du FLNC), et bien sûr des sources du racket. Certains meurtres ont également pu être commis pour fragiliser la mise en place d’un processus de négociation entre une branche de la clandestinité et l’État, alors que la branche concurrente se retrouvait marginalisée des discussions avec les pouvoirs publics. Enfin, quoique d’ordre plus périphérique, certains assassinats peuvent avoir été opérés en lien avec des structures plus criminelles de l’île, soucieuses d’obtenir un espace d’action plus important, et dont les finalités pouvaient rencontrer l’intérêt d’une partie de la clandestinité politique. Les meurtres des dirigeants nationalistes François Santoni ou Jean Michel Rossi peuvent probablement s’expliquer de cette manière[11].

- La dernière logique de ces assassinats concerne plus les victimes politiques ou policières (hormis les échanges de coups de feu suite à des interpellations, typiques des morts de policiers au Pays basque). On parlera – surtout en Corse – d’une logique symbolique des assassinats, relevant nettement plus d’une dynamique sacrificielle que d’une confrontation directe avec l’État[12]. Le cas le plus emblématique est l’assassinat à Ajaccio, du préfet Claude Érignac, le 6 février 1998 par un commando de militants nationalistes, dirigé par Alain Ferrandi, cadre historique du mouvement clandestin. Si ce meurtre a pu être lu comme la preuve d’une « dérive brigadiste » de l’organisation clandestine corse et l’entrée dans une phase terroriste dirigée contre les plus hautes figures de l’État dans l’île, il semble plutôt qu’il faille l’interpréter autrement. Conduit par un groupe de militants en butte avec la direction du FLNC, marginalisés au sein de la structure clandestine et dénonçant la compromission des élites nationalistes avec l’État, cet assassinat vise, à travers la figure expiatoire du préfet, à commettre un acte extrêmement fort susceptible d’ériger ses auteurs en véritables pivots moraux de la lutte clandestine, aux dépens des dirigeants jugés corrompus du Front, et à unir la communauté nationaliste divisée grâce au meurtre de cette victime sacrificielle. Moins qu’une atteinte à l’État, le meurtre du préfet révèle la volonté d’union des nationalistes – après une décennie de divisions – dans une logique de construction d’une victime émissaire. De très nombreux autres meurtres de policiers ou de gendarmes répondent au même schéma explicatif.

La sublimation de la violence meurtrière idéologique

Après la tentative ratée de putsch d’avril 1961, la violence extrémiste a d’abord été le fait de jeunes étudiants radicaux. Cette dynamique où l’identité militante se construisait par l’affrontement avec l’adversaire à la fois mobilisait l’action violente comme une ressource essentielle et la bornait (ainsi lorsqu’un étudiant communiste fut l’objet d’un risque létal de la part de membres d’Occident, ce fut Gérard Longuet, l’un de leurs chefs, qui prévint son adversaire pour qu’il se protège). Les années consécutives voient les radicaux de gauche exalter, et parfois surjouer, la violence révolutionnaire, puis s’en dégager à compter de 1973 ; la désacralisation de la violence finissant par la proclamation de son rejet[13]. Or, à droite, l’acmé de la violence achève ce processus : les assassinats spectaculaires du néofasciste François Duprat (1978) et du communiste Pierre Goldman (1979), puis la vague de violences provoquées par l’attentat de la rue Copernic (1980) engendrent répression policière et démobilisation militante. Le repli de la violence est acté lors de l’alternance politique de 1981 : entre 1980 et 1981, on passe à gauche de 240 actions violentes à 168, à droite de 244 à 150[14]. Ainsi, après vingt années, la violence des militants idéologiques s’est-elle retrouvée empêchée.

La victoire de la gauche unie puis l’essor de l’extrême droite légaliste interrogent les militants révolutionnaires des deux bords sur leur utilité – alors que désormais leurs cadres viennent de connaître deux décennies d’activisme improductif, et, pour certains d’entre eux, optent pour l’insertion au système par la voie élective. Si l’horizon d’attente révolutionnaire s’estompe, l’acceptation sociale de la violence politique s’effondre : de 1981 à 1986, le taux de sondés refusant l’idée que « le terrorisme peut parfois défendre de justes causes » passe de 54% à 68%[15]. Cette absence de soutien comme de cadres participe du tarissement de l’offre d’organisation idéologique meurtrière durant notre période : Action Directe, le seul groupe de gauche de notre période choisissant de procéder à des assassinats et attentats, a été fondé en 1979 et dissout par le gouvernement dès 1982. Quoique influencés par AD, les Francs-Tireurs-Partisans, qui procèdent à des attentats anti-FN dans les années 1990, ont envisagé le passage à l’assassinat mais y ont finalement renoncé[16]. D’ailleurs, le retour de la violence de gauche dans les années 2000 se fait sans homicide, et les attaques physiques ne visent plus à éliminer des personnalités mais à blesser des policiers – même si certaines actions particulièrement violentes doivent sans doute à la chance de n’avoir pas été plus meurtrières in fine.

À droite, la différence quantitative et organisationnelle avec la gauche est d’ampleur. Elle se comprend d’abord par le changement de régime général. Les années 1976-1980 avaient été celles de l’explosif manié par des néonazis contre des cibles matérielles juives et communistes. Dorénavant, l’action est concentrée sur les cibles humaines maghrébines et provoquée dans un rapport physique direct. Ainsi, en 1988, ont lieu 143 actions violentes d’extrême droite dont 61 ont un mobile raciste. Le bilan en est de trois assassinats et 62 blessés, 44 victimes étant des Maghrébins[17]. Le corpus montre l’importance de l’implantation du phénomène skinhead dont la violence raciste s’avère fortement létale, mais aussi largement alcoolisée – alors qu’en revanche les attentats à l’explosif formés par des groupes clandestins n’impliquent pas de skinheads. Cette tendance peut renvoyer aux conceptions issues du psychologue social Michael Billig, quant à un type de militant d’extrême droite correspondant à un « homme de violences », la conflictualité étant au cœur de sa représentation du monde et impliquant donc une confrontation également physique. Ce schéma peut se compléter à l’aune des analyses du sociologue Randall Collins selon lesquelles importent non les profils psychologiques des individus engagés mais l’interaction intra- et inter-groupes ; la violence n’émergeant pas des motivations personnelles mais de la situation d’hostilité et du besoin de domination émotionnelle[18]. Ces pistes peuvent-elles expliquer la surreprésentation de la droite dans les létalités politiques idéologiques ?

En 2013, la mort du militant antifasciste Clément Méric provoquée par de jeunes skinheads a donné jour à un débat significatif. À gauche, il fut entendu que l’adhésion idéologique au néofascisme portait le meurtre comme la nuée l’orage : l’idée et l’action violentes formaient un tout. À droite, était défendue la thèse d’une rixe à torts partagés, où la victime fut d’un bord comme elle eût pu être de l’autre, la mort du militant étant réduite à une conséquence d’affrontements cycliques droite-gauche. Le jugement en première instance n’a pas mis fin à ces représentations, mais l’enquête a montré que seul l’ADN de la victime était présent dans le sang récupéré sur les lieux, et le procès a démontré que le groupe skinhead avait choisi de susciter la confrontation physique après l’altercation verbale initiée par les antifascistes[19]. Au sein d’un territoire commun, fait qui a été amplement souligné pour assimiler les groupes entre eux, la structure de l’événement réside donc avant tout dans une dynamique de groupe aboutissant à l’homicide.

Pour autant, la représentation de la violence d’extrême droite comme un simple phénomène de délinquance commis par des bandes urbaines supposerait une dépolitisation des faits qui ne correspondrait pas plus à leur agencement que l’idée d’un lien de causalité mécanique entre adhésion idéologique individuelle et violence politique[20]. En effet, sur 35 épisodes où un extrémiste de droite provoque un décès, 11 seulement sont individuels. La dynamique collective s’avère prépondérante. Cela ne signifie pas pour autant une forme milicienne ou paramilitaire : ces groupes sont composés de pairs sans hiérarchie interne explicite dans la quasi-totalité des cas. L’acte se justifie par la solidarité en action des membres du groupe : on ne trouve ici nulle trace textuelle correspondant aux longues justifications théoriques formulées par AD pour légitimer ses assassinats (voir chapitre 9). La quasi-intégralité des victimes est ciblée sur des déterminants spécifiques tels l’ethnie. En ce qui concerne les sentiments impliqués, on a affaire dans 22 cas à des « crimes de haine », mais cette formulation ne saurait signifier qu’ils n’ont pas une forte dimension idéologique. Au contraire, c’est la conception idéologique partagée d’une nécessité purificatrice qui enclenche l’attaque. Enfin, dans 15 cas les épisodes violents impliquent une concurrence spatiale : la victime est ciblée parce qu’elle est présente sur un territoire dont les radicaux veulent l’exclure – renvoyant ainsi au phénomène du « bastion » à tenir « pur », fait typique au long cours des violences de cette famille politique[21]. À trois reprises, le crime survient après un collage d’affiches. Avec la prudence nécessaire, on peut donc avancer que ce qui donne son énergie spécifique à la violence meurtrière de droite est ce vécu du groupe qui se sublime dans la violence altérophobe pour purifier un espace qu’il fait sien, alors que ses dimensions spatiales, émotionnelles et biologiques ne se retrouvent pas avec une telle combinaison dans la violence meurtrière de gauche.

Une stratégie d’annihilation

Des trois axes impliqués dans les violences meurtrières, restent les violences à référentiel islamique qui cumulent la quasi-totalité des homicides de l’axe 3. La terrorisation, qui renvoie à la pratique de crimes de masse et à leur cruauté (voir chapitre 10), semble consubstantielle à cet activisme qui use des répertoires d’action (attentats à 87%) et armes (armes à feu 32% et explosifs 33%) sélectionnés pour satisfaire à un objectif meurtrier systématiquement recherché. Mais la pratique de cette terrorisation s’est exacerbée à mesure que se sont succédées les organisations djihadistes dans l’Hexagone.

La vague d’attentats islamistes de 1986 est revendiquée par le CSPPA faisant pression pour que la France cesse de soutenir l’Irak dans sa guerre contre l’Iran, au moyen d’une stratégie de terreur mise en œuvre à travers une série de 14 attentats à l’explosif qui font 14 morts. Un schéma en partie analogue se reproduit dix ans plus tard. Dans le contexte de la guerre civile en Algérie, le GIA cherche des relais en France tout en entendant punir cette dernière pour son soutien au régime militaire ayant refusé le verdict des urnes lors des législatives de 1991 : c’est dans ce contexte que s’inscrivent les 9 attentats qui font 10 morts en 1995-1996, et qui impliquent Khaled Kelkal[22], première incarnation de l’« ennemi intérieur » au sein des « deuxièmes générations ». Cette évolution se poursuit avec le Gang de Roubaix en 1996, qui commet une série de braquages pour soutenir le djihad. Si leurs éphémères activités sont moins meurtrières (un mort, deux blessés graves) et visent d’abord à collecter des fonds en usant des méthodes du grand banditisme, elles se traduisent par une extrême violence (armes de guerre), déconnectée de toute organisation pilote, disproportionnée par rapport aux fins et suicidaire.

Après plus de 15 ans de calme apparent, le djihadisme resurgit sous une forme renouvelée, moins liée à un agenda politique réaliste mais désormais irriguée d’un imaginaire eschatologique et martyrologique. Ce processus advient sous l’influence de deux organisations : al-Qaïda et l’organisation État islamique (EI). Toutes deux font de la lutte armée une obligation individuelle incombant à tout musulman appelé à punir la France, et mobilisé via deux ressorts : d’une part la projection de commandos dument préparés, d’autre part l’individualisation du djihad pour inspirer des vocations éparses (une quarantaine d’attentats déjoués depuis le début des années 2010). Mais ces deux organisations usent de répertoires d’action différents. Les acteurs se revendiquant d’al-Qaïda privilégient des assassinats ciblés (22 morts attribués à al-Qaïda), touchant militaires et civils (journalistes, juifs) mais aussi – fait jusqu’alors inédit – des enfants (école Ozar Hatorah de Toulouse le 19 mars 2012 par Mohammed Merah – au motif d’une vengeance ne reconnaissant aucun innocent, et instillant une peur mesurable aux manifestations consécutives à l’attentat de Charlie Hebdo, devenu le symptôme d’une menace existentielle puisqu’engageant l’institution même du social[23]. La sidération collective allait pourtant croître avec la multiplication des attentats et la diversification des répertoires d’actions encouragée par l’EI afin de maximiser le nombre de victimes : assassinats, prises d’otages, tueries de masse et agressions multiples engendrent 229 morts au gré d’une cruauté inédite[24] et font du djihadisme la première préoccupation des Français[25].

L’exacerbation de la terrorisation portée par ces deux organisations profite en outre de l’introduction de deux nouveautés. La première est la systématisation de la vocation kamikaze des terroristes[26]. Les acteurs liés au CSPPA tentaient de prendre la fuite avant d’être en partie interpelés et traduits en justice. Avec le GIA, les auteurs d’attentats tentent soit de prendre la fuite soit de s’inscrire dans une logique suicidaire (aéroport de Marignane en 1994, Kelkal en 1995), à l’instar des membres du Gang de Roubaix (4 membres interpellés, 5 tués lors d’une confrontation avec les forces de l’ordre). À partir de 2010, la recherche de la mort devient systématique. Elle est déjà revendiquée par Mohammed Merah en 2012. Elle est de la même façon espérée par les frères Kouachi via la confrontation qu’ils suscitent avec les équipes d’intervention. Elle est encore encouragée par la dimension eschatologique de l’idéologie de l’EI ; le martyr devenant la seule issue plausible (et salvatrice) à un combat augurant la fin du monde ici-bas. Tous les meurtriers se revendiquant de cette organisation ont ainsi trouvé la mort, à l’exception du tueur de Villejuif (la blessure qu’il s’est maladroitement infligé avec son arme conduit à son arrestation). Le deuxième fait qui exacerbe cette terrorisation est la publicisation de ces crimes et de leurs revendications par leurs auteurs, qui tendent à se filmer, ou via les revendications aux imageries macabres diffusées par les agences de communication de l’EI (voir chapitre 9).

Alors que le meurtre politique ne jouit plus d’aucun soutien social, force est de constater que seules les victimes des terroristes s’inscrivent consensuellement dans la mémoire collective de la société française. Les autres tués sont soit objets d’oubli, soit de querelles partisanes. Seuls les séparatistes utilisent l’homicide comme une ressource transactionnelle, les autres groupes ayant une conception plus messianique de la violence où la mort d’autrui est destinée à permettre l’avènement de la société désirée. À dire vrai, les morts ne sont pas produits par chaque groupe avec les mêmes enjeux communicationnels : quand les djihadistes, l’extrême gauche ou, parfois, les séparatistes, mettent en place une stratégie médiatique faisant des morts un élément de leur agit-prop, l’extrême droite demeure amplement extérieure à la société de l’information, probablement parce que le mécanisme déclencheur relève de la proclamation vitaliste hic et nunc plus que de la stratégie politique. Cette pratique plus « politique » des séparatistes est à lier au fait qu’ils sont les seuls à disposer d’une assise insulaire, les organisations clandestines idéologiques ou confessionnelles ne représentant jamais qu’une poignée d’individus. Les assassinats et morts violentes, au-delà des forces en lice pour les commettre, répondent à trois logiques différenciées de nos familles : interniste chez les séparatistes, la violence meurtrière régule l’ordre interne de la frange nationaliste ; obsidionale dans le cas des idéologiques, elle ressort le plus souvent d’interactions mal maitrisées et repose sur des logiques de maitrise du territoire et de construction identitaire du groupe ; terrorisante chez les djihadistes, la violence est toujours meurtrière, répondant à un rejet d’une société libérale honnie qu’elle prenne la forme des masses ou de personnalités jugées ennemies.

Notes

[1] Pour une synthèse, voir : Franklin L. Ford, Le meurtre politique. Du tyrannicide au terrorisme, Paris, Presses universitaires de France, 1990.

[2] C’est la thèse défendue par le journaliste Éric Lemasson dans son enquête sur la disparition mystérieuse du docteur Godard (membre du CDCA, impliqué dans des affaires d’évasion fiscale) en septembre 1999 : Éric Lemasson, L’assassinat du docteur Godard, Paris, les Arènes, 2011.

[3] Dans le cas des séparatistes, il importe de distinguer les trois régions considérées : du côté des Bretons, on ne compte pas d’assassinat mais deux morts accidentelles, suite au maniement d’un engin artisanal. En ce qui concerne les Basques du nord (Iparretarrak), les morts relèvent d’affrontements entre policiers et nationalistes, le plus souvent lors de tentatives d’interpellation (on ne compte pas ici les assassinats des GAL en territoire français à l’encontre de militants basques ou de citoyens visés par erreur, qui ne relèvent pas de la comptabilité séparatiste). Enfin, la moitié des homicides en Corse concerne des assassinats entre nationalistes.

[4] Olivier Dard, « Jacques Roseau, la dernière victime de l’Algérie française (Montpellier, 5 mars 1993) », Jean-Marc Berlière (dir.), Grandes affaires criminelles du Moyen Âge à nos jours, Paris, Perrin, 2020, p. 319-355.

[5] Nous ne prenons pas ici en compte les assassinats des groupes dits « anti-terroristes » dans le cadre de la « guerra sucia » (sale guerre) qui a fait près d’une trentaine de victimes dans les rangs nationalistes entre 1983 et 1987.

[6] Mark Juergensmeyer, « Religion As a Cause of Terrorism », Louise Richardson (dir.), The Roots of Terrorism: an Overview, Londres/New York, Routledge, 2006, p. 133-144.

[7] Francisco Letamendia, Historia del nacionalismo vasco y de eta, Donostia, RyB ediciones, 1994.

[8] Hamit Bozarslan, Le conflit kurde : le brasier oublié du Moyen-Orient, Paris, Autrement, 2012.

[9] Maurice Goldring, Renoncer à la terreur, Paris, Éd. du Rocher, 2005.

[10] Antoine-Marie Graziani parle d’une « société factieuse » dans La violence dans les campagnes corses du XVIe au XVIIIe siècle, Bastia, Alain Piazzola, 2011, p. 42.

[11] Jean-Michel Rossi et François Santoni, Pour solde de tout compte, Paris, Denoël, 2000.

[12] Xavier Crettiez, Guillaume Devin, « La violence chez René Girard », Guillaume Devin et Michel Hastings (dir.), 10 concepts d’anthropologie politique, Paris, CNRS Éd., 2018.

[13] Voir Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil : L’après 68 en France et en Italie. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998.

[14] DCRG, « Bilan annuel 1981 », 1982, AN/20090417/14 ; Nicolas Lebourg, « L’affrontement des étudiants extrémistes durant les années 1960 », Études, n° 4249, mai 2018, p. 45-58 ; Nicolas Lebourg et Joseph Beauregard, François Duprat, l’homme qui inventa le Front National, Paris, Denoël, 2012.

[15] Jérôme Cazès, « L’opinion publique française et les questions internationales », Politique étrangère, n°4, 1989, p. 727.

[16] Guillaume Origoni, « Les Francs-Tireurs Partisans, de la militance antifasciste à la violence politique contre le Front National », Nicolas Lebourg et Isabelle Sommier (dir.), La violence des marges politiques des années 1980 à nos jours, Paris, Riveneuve, 2017, p. 53-68.

[17] DCRG, « Le racisme et l’antisémitisme en France en 1988 », 5 janvier 1989, p. 4, AN/20090417/14.

[18] Randall Colins, « The microsociology of Violence », British Journal of Sociology, vol. 60, n°3, 2009, p. 566.

[19] Tribunal de grande instance de Paris, « Ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la Cour d’assises », 9 mars 2017, p. 21 ; Cour d’assises de Paris troisième section statuant en premier ressort, « Arrêt criminel », 14 septembre 2018, p. 2 (archives personnelles).

[20] Sur la construction de la représentation liant violence urbaine et violence politique voir Laurent Bonelli, « Renseignements généraux et violences urbaines », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 136-137, 2001, p. 95-103.

[21] François Audigier, « Conclusions », Fanny Bugnon, Isabelle Lacroix (dir.), Les territoires de la violence politique en France (1962-2012), Paris, Riveneuve, 2017, p. 249-264.

[22] Jeune Lyonnais, issu de l’immigration algérienne, principal responsable de la vague d’attentats attribués au GIA en 1995-1996.

[23] Romain Sèze, Prévenir la violence djihadiste. Les paradoxes d’un modèle sécuritaire, Paris, Seuil, 2019.

[24] Les djihadistes s’en prennent à des femmes ou à des enfants ou accompagneront leurs actes, lors du Bataclan, de commentaires acerbes ou cyniques, reflétant une froideur dans l’exécution, relevée par de nombreux survivants.

[25] Voir le rapport « Cadre de vie et sécurité », Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), 2017.

[26] Olivier Roy, Le djihad et la mort, Paris, Seuil, 2016.

En savoir plus sur Fragments sur les Temps Présents

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.